Sempre me despertou curiosidade o fato de as culturas no Brasil serem tão distintas. Eu, por exemplo, nasci em Belo Horizonte, mas toda minha família de parte de pai é carioca. Crescer com essa diferença me fez reparar como o carioca é mais visceral, fala mais palavrão e é mais apaixonado e descompensado em tudo — na forma de falar, de elogiar, de xingar. O carioca fala com sensualidade, num dizer cheio de meandros e malandragem, diferente do mineiro, que fala manso, calmo e demonstra que é preciso paciência para descobrir o que há por detrás das montanhas.

Bom, ainda que o carioca seja apenas uma parte do todo do Brasil, mas sabendo que o todo não é todo sem a parte — como já escreveu Gregório de Matos, o famoso “boca do inferno”, em um de seus poemas mais célebres —, o carioca constitui uma parte marcante da construção da nossa brasilidade, ajudando a formar aquilo que os modernistas definiram como a nacionalidade brasileira, procurando aquilo que o brasileiro possuía de diferente dos demais povos e repensando como essa diferença poderia transparecer em nossa literatura, uma literatura que fosse essencialmente nacional.

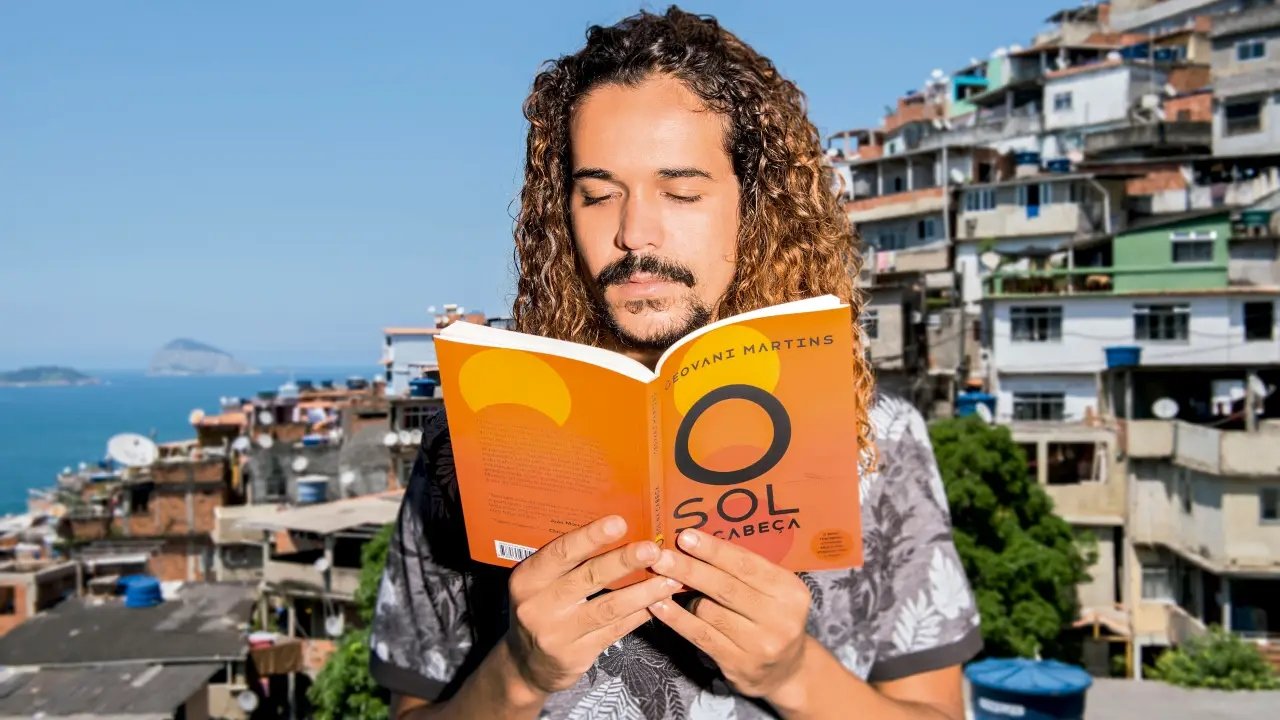

Longe de qualquer nacionalismo, o Brasil nunca deixou de ser barroco e de apresentar muitas contradições. Essas contradições, paradoxos, apresentam-se na literatura e arte nacional até hoje, como reflexo da cultura brasileira. Um dos livros mais puramente nacionais, sobretudo locais, que li nos últimos tempos foi “O sol na cabeça”, do carioca Geovani Martins. Eu tenho um primo Geovani, nascido justamente na divisa entre Minas e Rio. De cara, esse fato já me chamou a atenção, pois tudo aquilo que nos atravessa é porque antes teve alguma ressonância com a nossa própria história. Afinal, somos todos brasileiros.

Quer imagem mais brasileira que “O sol na cabeça”? Quem já foi ao Rio no verão sabe muito bem o que é chegar perto de descobrir o que só os loucos sabem. Uma loucura bem da boa, com bastante praia, sol e farra. Mas esse é o recorte do Rio que eu conheci, esse lado sedutor, um tanto apocalíptico, mas antes pacífico.

Geovani retrata, em seus contos tão atuais e nacionais, as contradições mais frementes do Rio de Janeiro. Luta e paz, guerra e amor, miséria e diversão, maconha e crack, policial e bandido, tudo junto e misturado.

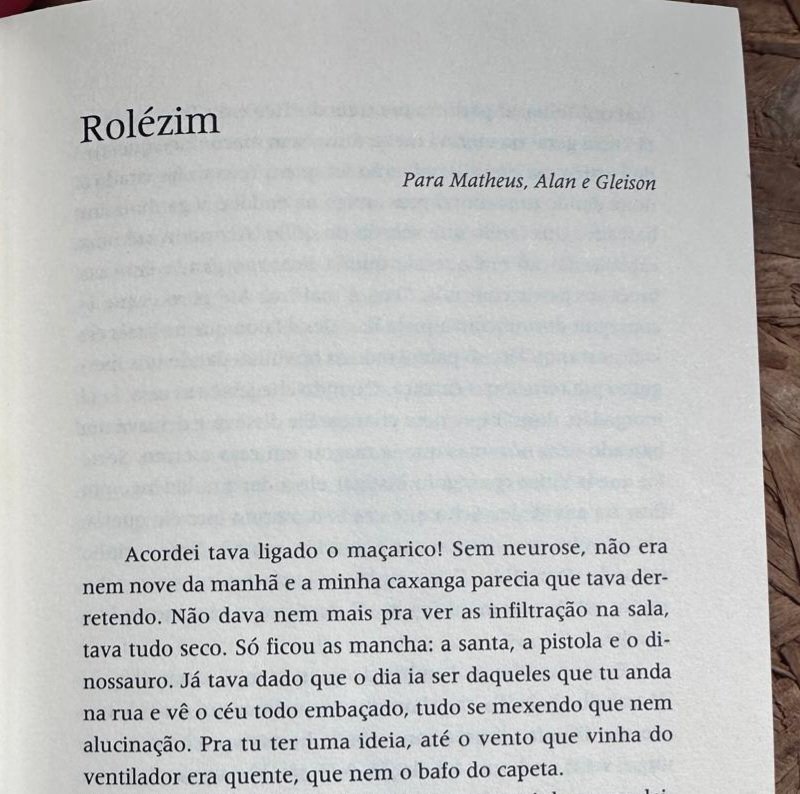

No primeiro conto, “Rolézim”, já é possível perceber um ponto forte do livro de Geovani: uma capacidade ímpar de reproduzir, na escrita, o “carioquês”, seja nas gírias, nos palavrões, nos desvios de concordância para marcar a fluidez da fala — feito grandioso que faria certamente o linguista mais conservador revirar os olhos. Vitória para os que são a favor da cultura popular! É genial a forma como o autor escreve, você chega a conseguir ouvir o sotaque enquanto vai lendo e quase consegue responder mentalmente o personagem: — Dá um tempo, pô! Tá falando muito!

Saca só um trecho desse primeiro conto:

Perceba como o “sem neurose”, no conto, para o personagem representa, na verdade, a neurose total, cotidiana, o calor que mais parecia o “bafo do capeta”, algo como “não é possível, eu te juro, fazia qualquer um ficar doido”. Uma gíria utilizada na ordem dos paradoxos, das antíteses. Só assim para dar conta de explicar o Brasil.

Ele retrata principalmente a vida na periferia, de onde veio. Os conflitos, a adolescência, a infância, a velhice, os valores, e como o contexto influencia a trajetória das pessoas. A desigualdade, a violência, as armas, os conflitos policiais, essa parte do Rio que eu, do alto dos meus privilégios, nunca nem conheci senão nos livros.

“O sol na cabeça” me fez lembrar de um livro igualmente incrível de uma das nossas maiores escritoras, Conceição Evaristo. Anota aí: “Becos da memória”, um dos livros mais emocionantes e carregado de ancestralidade, por isso sobretudo nacional. A periferia carrega muitas histórias, de muitas famílias. Algumas tristes, outras felizes, mas todas de resistência e de ambiguidades. Como o livro de Geovani.

Um dos contos, chamado “O cego“, trata de um idoso que, já tendo sofrido toda sorte de infortúnio ao longa da vida e já sem condição de se manter na velhice, passa a ter a ajuda de um menino mais novo para contar sua história e pedir dinheiro no transporte público. Esse velho cego, adulto solitário, um dia já foi também menino solitário:

“Quando tinha seis anos, o pai sumiu, desapareceu. A versão principal é de que o mataram por ter caído na vacilação. O que não é difícil de acreditar, levando em conta o estado que o sujeito ficava quando enchia a cara. Já tinha parado várias vezes na boca e, pelo andar da carruagem, seu lugar na vala já estava reservado há algum tempo. O que é estranho nessa história toda é que ninguém no morro falou nada, ninguém sabia de nada. Deixando sempre aquela coisa mal resolvida, um mistério no ar, por não acharem o corpo do homem”

Longe de qualquer romantização, mas sabendo que até o pior da nossa humanidade pode ser transformado em arte, é esse cotidiano — por vezes nada fascinante — o verdadeiro retrato do Brasil, onde as novas gerações se entrelaçam às mais velhas em uma tentativa de se manter de pé, de preservar o antigo ao mesmo tempo em que a esperança ainda teima em prosperar. Esta é a verdadeira ancestralidade, assim como em “Becos da Memória”, livro célebre de Conceição — eu arriscaria dizer o melhor — em que a narradora é uma criança, Maria-Nova, que vai contando as histórias de sua família, transmitidas por um boca a boca que vai ganhando corpo, contorno, na escrita.

“O sol na cabeça”, de Geovani, devorado por mim como num bom ritual antropofágico à la Oswald de Andrade, não foi lido em silêncio, e sim com as músicas que tocaram de fundo na minha mente (sempre tem algum barulho aqui dentro). De cara, já escutei atrás do cérebro o Black Alien — famoso Gustavo, carioca convicto, do qual sou a maior fã —, em “Estilo do Gueto”, música de seu primeiro álbum:

Você se assusta com o barulho da bala?

Eu aprendi desde moleque a adivinhar qual é a arma

Isso não é novidade nessa parte da cidade

A violência é comum e a paz é raridade

(…)

Conselho que eu lhe dou é não marcar por aí

A noite é traiçoeira, ela vai te engolir

Sem deixar nenhuma pista, sem vestígios, enfim

De onde eu vim, você também veio

Só que eu sou nascido aqui no Rio de Janeiro

Enquanto eu devorava os contos, tocava também Criolo em algum lugar do cérebro, uma música dele (Subirusdoistiozin) que uma vez eu levei para a sala de aula para discutir com meus alunos a variedade linguística:

“Mandei falar, pra não arrastar, não botaram fé, subirusdoistiozin

O baguio é loco, o Sol tá de rachar, vários de campana aqui na do campin

(…)

As criançada aqui, tão de HK, leva no sarau, salva essa alma aí”

Pegou a referência do sol rachando, né? O sol estralando mesmo no cuco e várias adversidades para enfrentar. Assim é o Brasil.

Nessa direção, então, Geovani retrata o cotidiano do pobre e do rico — o rico que tantas vezes é miserável e o pobre que tantas vezes é rico de espírito —, a batalha, as humilhações, as diferenças sociais, mas também aquilo em que somos bem semelhantes, a matéria de que somos feitos e aquilo que o carioca tem, ao mesmo tempo, de pior e de melhor: a malandragem, o suor, a graça, o gingado.

É de rir, chorar, suar e rir chorando de nervoso. É um misto de tudo que o carioca é e também de tudo que somos enquanto nação. Esse povo que aprende a rir no desespero, que anda quilômetros mesmo debaixo de sol quente a ponto de cozinhar o cérebro, que no final do dia só quer um sossego e um canto no mundo pra chamar de seu.